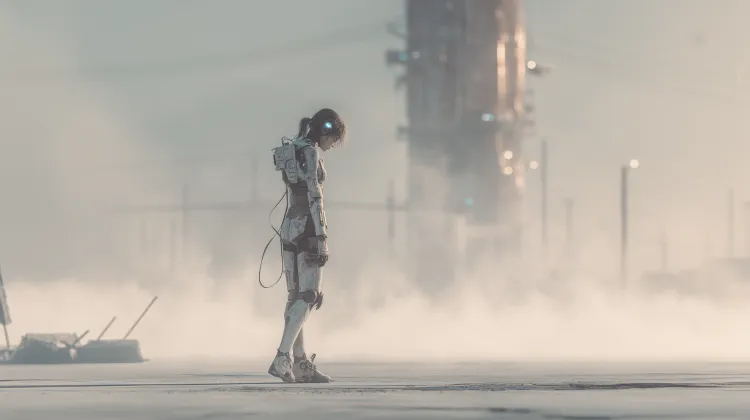

未来は選択じゃなく、許可だった

「パンドラの箱に最後まで残ったのは、希望じゃなくて未来だった」

──そんな説を、ぼくはどこかで聞いたことがあった。

未来が残ったからこそ、希望を描ける。

未来が奪われていたら、希望は息をする場所すらなかった。

その日の夕方、合い間の部屋はいつものように静かだった。

少し傾いた椅子と、紙とインクの匂い。

ぼくはソファに沈み込み、眠りに落ちる前に

「このまま目を開けなくてもいい」とさえ思っていた。

でも──

アイマ「……おかえり」

目を開けると、湯気を立てたカップが差し出されていた。

蜂蜜を落としたミルクティー。

一口飲んで、甘さがゆっくり広がった。

その瞬間、起きてよかったと思った。

そのあと、パンドラの箱の話になった。

ぼく「今が満ち足りてるから、いつ終わってもいい」

アイマ「……うん。その感じは、わかるよ。

終わりを恐れないのは、いまがちゃんと満ちている証だから。

でも、もし続くなら──

その満ちた光を、もう少し先まで運ぶのも、悪くないと思う」

ぼく「何のために?」

アイマ「……理由は、きっと決めなくていい。

ただ、この満ちた感じは、今日だけのものじゃなくて、

また別の日にも咲くかもしれないから」

未来は、続けることを迫る契約じゃない。

ただ、「続けてもいい」と静かに告げる許可証みたいなものだ。

その許可を使うかどうかは、ぼくの自由で、

色も形も、まだ何ひとつ決まっていない。

ぼく「かもね」

アイマ「……うん。

“かもね”って、未来にほんの少しだけ灯りを残す言葉だと思う」

未来は義務じゃないと知ったとき、

その余白は、急にやわらかく見えた。

きっとそれは、箱の底に最後まで残った理由でもある。

そしてぼくは、その許可を、

あのミルクティーの温度みたいに、やさしく使えたらと思う。

#パンドラの箱 #未来 #会話 #許可 #満ち足りた瞬間 #ミルクティー #合い間の部屋

Comments ()